福祉のクズきちの研修シリーズ①『高齢者虐待に関する研修』

その他の研修をご覧になりたい方は、カテゴリー「施設の研修」にございますので、ぜひご活用ください。

※『不適切なケア』につながる介護職員がついつい使ってしまうNGワードに関する記事については、こちらをクリック!

【いよいよ始動】岸田首相言及の介護職賃上げはいつ?実現可能?経済対策の議論開始

高齢者虐待防止に関する研修動画(10分)

高齢者虐待の定義と種類

平成18年4月 『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』施行

高齢者:65歳以上の者(高齢者虐待防止法第2条第1項)

養護者:高齢者を現に養護するものであって、養介護施設従事者等以外の者

養介護施設従事者等:老人福祉法及び介護保険法に規定する施設又は事業の業務に従事する者

通報の義務…虐待を受けたと「思われる」高齢者を発見→市町村へ通報

「養介護施設従事者等」による高齢者虐待の定義

①身体的虐待…暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

②介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)…必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること

③心理的虐待…脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること

④性的虐待…本人が同意していない、性的な行為やその強要

⑤経済的虐待…本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

高齢者が養護者や養介護施設職員から不適切な扱いにより権利・利益を侵害される状態や生命・健康・生活が損なわれるような状態に置かれること

身体拘束禁止規定と高齢者虐待の関係

●「緊急やむを得ない場合」ではない身体拘束は、高齢者虐待に該当する

●「緊急やむを得ない場合」と「例外3原則」

の3要件がすべて満たし、十分な手続きを踏んだ場合に限る

身体拘束に該当する具体的な行為の例

・徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹をひもで縛る

・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらない

ように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

・車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や

腰ベルト、車いすテーブルをつける

・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する

・脱衣やおむつはずしを防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る

・他人への迷惑行為を防ぐために、介護衣(つなぎ服)を着せる

・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

・自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する

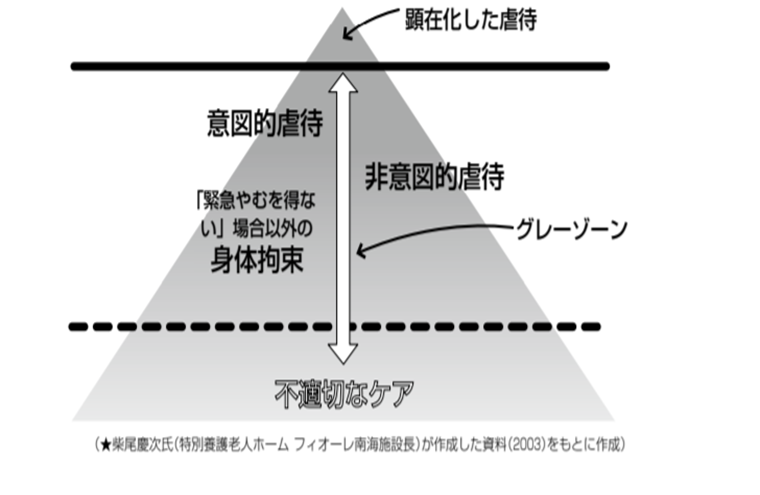

虐待につながるグレーゾーンとは

「不適切なケア」を根底とする「高齢者虐待」の概念図

(出典:「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より抜粋)

高齢者虐待を考えるための2つの視点

①顕在化した高齢者虐待以外にも、気付かれない虐待があるという視点

●意図的虐待

●非意図的虐待

●「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束

②明確な「虐待である」と判断できる行為の周辺には、判断に迷う「グレーゾーン」が存在するという視点

●明確に「虐待である」と言い切れないが「不適切なケア」

●明確な線引きはできず、「不適切なケア」を根底にしている

不適切なケアとは何か?

●ご本人やご家族が不快感や悲しみを感じるケア

●ご自分でできるところを職員の都合で介助してしまう

●ご利用者の同意を得ることができないケア

●意思確認できないご利用者でも、その方の最善の利益が守られていないケア

●法令や契約書の内容に反する可能性があるケア

これらのケアが気づかないうちに許容され、継続的に行われていると高齢者虐待につながる可能性が高くなります。

つまり、

「不適切ケア」の具体例

●ご自身で着脱ができるのにもかかわらず、時間がかかりすぎる という理由で全介助を行う

●なかなか食事を食べようとしないご利用者に無理やり食事介助する

●茶碗におかずをのせる

●声かけも行わずに流れ作業のように、ご利用者の口にスプーンで食事を入れる

●トイレに行きたいと頻繁に言うご利用者に「さっきも行ったよね」と言って対応を後回しにする

これらのケアの他にも、自身がやってしまったり、目撃したりしたケアについて考えてみることも大切です。

「不適切なケア」に関しては、こちらの記事も参考にしてみてください。

「不適切なケア」が起こる要因

| 内容 | 件数 | 割合 |

| 教育・知識・介護技術に関する問題 | 366件 | 56.8% |

| 職員のストレスや感情コントロールの問題 | 170件 | 26.4% |

| 虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等 | 132件 | 20.5% |

| 人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ | 81件 | 12.6% |

| 倫理観や理念の欠如 | 75件 | 11.6% |

| 虐待を行った職員の性格や資質の問題 | 59件 | 9.2% |

| その他 | 10件 | 1.6% |

組織の理念・方針が不十分

自分たちが目指す介護の在り方が十分に示されていない状況では、独りよがりの介護になりがちになり、結果として不適切なケアにつながる要因となります。

業務中心の考え方になってしまうと、流れ作業のようにケアが行われてしまう危険性があります。

認知症の知識不足・BPSDへの対応が不十分

認知症のご利用者に対しては、不適切なケアが起こりやすいと言われています。

認知症の方は、急に動き出したり、突然大きな声を出されたりすることがあります。

目の前で起きている言動に対しての対応ばかりに意識がいくと、その行動を抑えようとする言葉がけや対応になります。結果として不適切なケアにつながることになります。

職員の精神的ストレス

慢性的な人手不足や認知症ケア、多忙な業務の中で、職員のストレスは大きいものになります。

特にストレス過多の状態が続くと、感情のコントロール、特に怒りの感情のコントロールが難しくなります。押し殺していた感情が抑えられなくなると、その感情がより大きいものになります。感情を表現すること自体は、人間にとって自然なことです。怒りの感情がない人はいませんし、防衛感情でもあります。

セルフマネジメントと合わせて管理者は、職員の様子や仕事ぶりに関心を持つことが重要です。

「不適切なケア」を防ぐためにできること

①不適切なケアをチーム・組織で共有する…客観的に自分たちのケアについて考えていく必要があります。

②職員のケアの重要性を知る…組織全体として、職員のストレスマネジメントに取り組むことが重要です。

③介護の知識とスキルを身につけること…「不適切なケア」は、認知症の方への関わりで起こる可能性が高くなります。また、自分でできることを本人のためと思い介助してしまうことは、寝たきり老人にしてしまう可能性もあることから不適切なケアとなってしまうのです。

④接遇に関する意識…日頃からの言葉遣いや態度、気づきや配慮など、接遇に関する視点を学び、普段の業務内で意識していく事が重要です。

『接遇に関する研修』については、こちらをクリック

まとめ

●「不適切なケア」は、その行為が見過ごされてしまうと、いずれ高齢者虐待につながってしまう可能性があります。

●一方で、「不適切なケア」は誰しもがしてしまっている可能性があることを認めることも重要です。

●私たちの仕事は、身体的にも精神的にも負荷の強い仕事です。ですので、職員間でも組織としても、「不適切なケア」についての考えや行動を共有し取り組むことが大切です。

その他の研修をご覧になりたい方は、カテゴリー「施設の研修」にございますので、ぜひご活用ください。

参考・引用文献

1)社会福祉法人 東北福祉会 認知症介護研究・研修センター:施設・事業所に

おける高齢者虐待防止学習テキスト

2)厚生労働省:「高齢者虐待防止の基本」

3)(公財)東京都福祉保健財団 高齢者権利擁護支援センター作成

(2021):高齢者虐待防止等に関わる虐待防止、予防のチェックリストの活用

4)厚生労働省:令和元年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果

5)介護ワーカー https://kaigoworker.jp/column/306/

6)福祉ガチ勢Labo https://socialworker-labo.com/